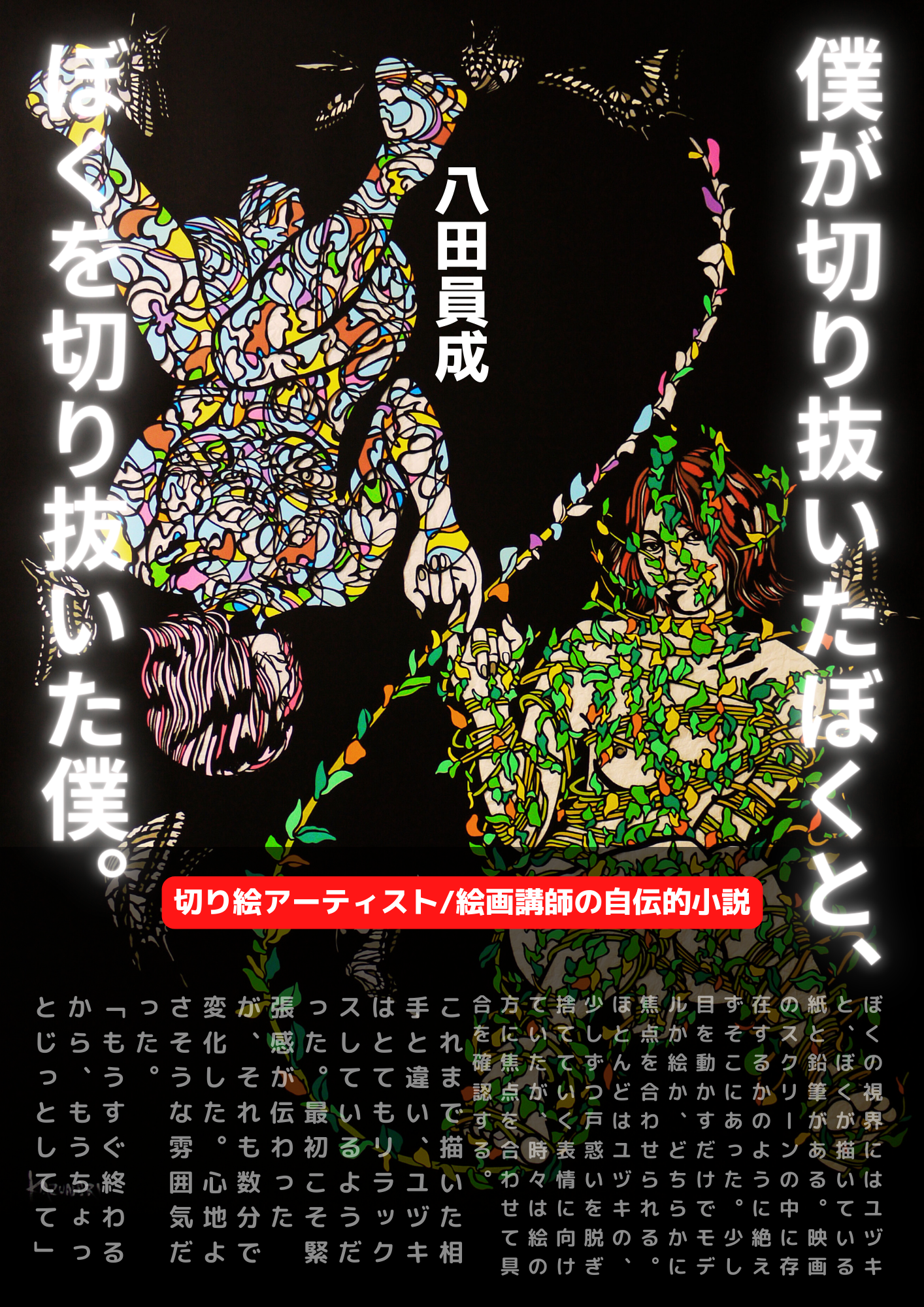

僕が切り抜いたぼくと、ぼくを切り抜いた僕。

八田員成

目次

あらすじ

主人公・七瀬員也は、子供の頃から憧れていた大物漫才師が司会するテレビ番組にスタジオ出演を果たす。

切り絵アーティストとして。

華やかな舞台に立つことができた七瀬だったが、それは自分自身の努力ではなく「アートという、自分の愛するものが連れてきてくれた場所」だと知る。

そんな七瀬がこの日を迎えるまでには過酷な日々を潜り抜ける以外に道はなかった。

パワハラ、それによる性的機能の停止、見失った自分との再会、創作への情熱、恋愛、不倫、逮捕…

様々な困難は、彼にアートと人間についての問題をまざまざと突き付けるのだった。

読後、絵画教室の生徒が退会していくかもしれない覚悟で臨んだ意欲作。

※こちらの記事はnote「切り絵アーティストHachi」サイトでの有料記事となりました。

↓↓↓↓

https://note.com/hachiportrait/n/n065372a3cfed?sub_rt=share_h

コメント